GHGプロトコル改定中間報告:Scope3・再エネ調達・削減貢献量はどう変わるのか

グローバル・サステナビリティ基準審議会(GSSB)理事

GHGプロトコル専門作業部会(TWG)メンバー

ゼロボード総研所長 待場 智雄

遠藤 真尋

2001年の初版発行以来、世界の温室効果ガス(GHG)算定・開示の基盤として機能してきたGHGプロトコル。2024年より約20年ぶりの大規模な改定作業が進んでおり、議論がちょうど中間点を迎えている。今回の改定では、算定の実践や再エネ技術の普及そして様々な脱炭素イニシアティブとの整合性を鑑み、非化石証書やJ-クレジット、電力直接購入(PPA)などによる再エネ調達や、Scope3算定の範囲やデータ精度、自社排出を超えた削減貢献量の扱いが大きく変わる可能性がある。本稿では、専門作業部会(TWG)メンバーとして改定議論に直接参加しているゼロボード総研所長の待場より、改定の背景と主要論点、企業実務への影響をかいつまんで説明する。

1. GHGプロトコル改定の背景とその必要性

GHGプロトコルは、世界資源研究所(WRI)と持続可能な発展のための世界経済人会議(WBCSD)の共同プロジェクトとして1998年に発足した、GHG排出量を算定・報告するための民間の国際基準である。民間の自主的なものであるにもかかわらず、国際的なサステナビリティ開示フレームワーク(GRI、IFRS S基準)や各国・地域政府の義務的な開示・報告基準(SSBJ、欧州ESRSなど)、国際的な民間の目標設定・ベンチマーク基準(SBTi、CDP)の多くで、GHG排出量の算定基準として採用されている。

今回、この基盤となる「コーポレート基準」、「Scope2ガイダンス」、「バリューチェーン(Scope3)算定基準」の改定作業が進められている。改定の主な目的は、基準がパリ協定の1.5℃目標達成に向けて継続的に有効であることを確保し、コーポレート基準制定から20年余りの間に登場してきた様々な国際的枠組みとの相互運用性を促進することにある。

改定の背景には、Scope3算定組織の急速な増加に伴ってさらに詳細なガイダンスや明確化の要求が高まっていることや、エネルギー属性証書(EAC)やカーボンクレジットといったマーケット手段の普及への対応、そして水素、アンモニア、合成燃料など新エネルギー源の登場といった外部環境の変化がある。2022年11月~2023年3月にGHGプロトコル事務局が実施したステークホルダー調査では、従来の算定ルールでは現実の排出実態とのかい離が懸念される一方で、新しい削減手段を十分に反映できないなどの声が多数寄せられた。とりわけScope3と呼ばれる自社を超えたバリューチェーンの排出量管理において、原料購入額など金額ベースによる大まかな推定値から、サプライヤーからの高精度なデータ取得に向かう動きが強まっており、それに伴って企業間の算定値の比較可能性の向上が問われている(※1)。

こうした課題意識のもと、今回の改定は単なる更新作業ではなく、国際的なルール整合と実務的な運用性の両立を目指す再設計プロセスとしてデザインされた。

2. GHG排出量算定の基本概念

GHGプロトコルでは、組織の排出量をScope1、Scope2、Scope3の3つの範囲(スコープ)で定義している。

Scope1: 事業者自らが直接排出するGHG(ボイラーや燃料の直接使用など)。

Scope2: 他者から供給されたエネルギー(電気、熱、蒸気、冷却)の使用に伴う間接排出量。Scope1とScope2合わせて自社の排出量とみなされる。

Scope3: 自社を超える上流・下流のバリューチェーン全体を通じた排出量で、排出源の特性により15のカテゴリーに分かれている。

排出量の算定は、直接計測が可能な場合を除き、基本的に「活動量 × 排出原単位(排出係数)」を積算する形で行われる。

3. GHGプロトコル改定プロセス

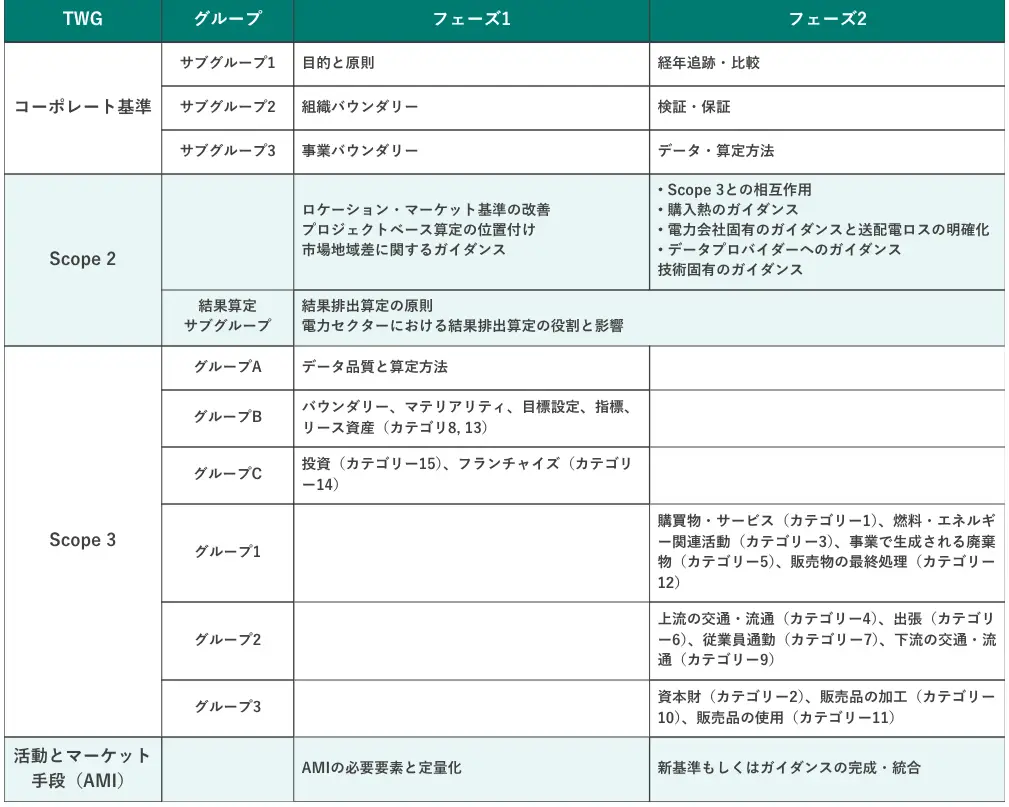

GHGプロトコルの改定は、運営委員会(SC)、独立基準審議会(ISB)、専門作業部会(TWG)という三層構造で行われている。TWGは、コーポレート基準、Scope2、Scope3、活動とマーケット手段(AMI)の4グループで構成され、さらに各TWGが複数のサブグループに分かれ、それぞれ2つのフェーズに分かれて審議が進められている。待場は2025年3月よりコーポレート基準TWGのサブグループ3に所属し、3~4週間に1度のペースでオンラインでの議論に参加している。各TWGのサブグループ、フェーズごとの議論テーマを表1に示した。

表1. 各TWGの議論テーマ

表1. 各TWGの議論テーマ

注: 当初計画による議論範囲を示すもので、議論が進む中で修正の可能性あり。

出典: Greenhouse Gas Protocol, Standard Development Plans.

詳細をご覧になりたい方はこちらよりご登録ください。

全文の資料をメールにてお送りいたします。

以下はダウンロードしてご覧いただけるコラムの要約となります

4. プロトコル改定の方向性(フェーズ1議論の整理)

4.1 コーポレート基準:組織バウンダリーとデータ品質の明確化(要点)

報告原則の明確化:関連性とマテリアリティの関係、正確性+保守性の導入議論。

組織バウンダリーの結合:持分比率アプローチを財務管理アプローチに統合する方向。財務報告との整合を重視。

Scope3算定の網羅性向上:95%報告の方向。中小企業向けの例外規定が検討中。

データ品質のレベル化:Tier1〜4のレベル化と割合開示、不確実性評価の要求。

DLで詳しく読む:Tier1〜4の定義と評価例、Scope3例外規定の補足/

Scope1・2除外条件の整理/今後検討が進む開示形式の方向性

4.2. Scope2算定の改定内容: 再エネ算入基準の厳格化(要点)

ロケーション基準とマーケット基準の並行開示の継続

ロケーション基準の明確化:地理的に小さい範囲の係数を優先、時間精度の高い係数を推奨。

マーケット基準の厳格化:同時性(毎時)と供給可能性(deliverability)の要件強化、SSS(公的支援電源)の独占主張不可の方向。

結果算定(Consequential accounting)の明確化:限界排出係数を用いた削減貢献量の扱いはAMIで継続審議、組織インベントリーとは明確に分離。

移行措置:毎時算定の除外範囲や長期契約の扱い、段階実装などが論点。

DLで詳しく読む:結果算定の基本的な考え方と算定プロセス例、

移行措置の方向性や残余ミックスの扱い、海外での先行的な適用事例

4.3. Scope3の改定内容: 新カテゴリー追加と95%算定ルール(要点)

95%算定・開示+最低要求バウンダリーの設定、データ品質レベルの明示

カテゴリー14(フランチャイズ)の拡張

カテゴリー15(投資)の明確化:PCAFとの整合を重視、プロジェクトファイナンスの扱い等。

新カテゴリー16(仲介排出量)の登場):保険・引受・助言等の仲介活動を整理(多くは任意開示)

DLで詳しく読む:カテゴリー14〜16の概要整理、

PCAF整合の考え方とデータ品質レベルの表示例、除外判断の実務的ポイント

4.4. 活動とマーケット手段(AMI)TWGの議論(要点)

物理インベントリー(Scope1/3等)に介入活動・市場手段を加えた並列開示の枠組み案を検討中。

DLで詳しく読む:介入活動やマーケット手段を並列開示する際の

基本的な考え方、サプライシェッドやインセットの整理例

5. GHGプロトコル改定が日本企業のGHG算定実務に与える影響

日本企業に特に影響が大きい論点を2点に絞って要点のみ公開。詳細はDL版に収録する。

5.1. Scope2 再エネ調達への影響: 再エネ証書・PPA取引への影響と対応策(要点)

同時性(毎時)と供給可能性の要件強化により、証書制度やPPA設計の再構築が前提に。

広域証書の主張やバーチャルPPAは、物理的到達性の証明が鍵。SSS由来は独占主張が難しくなる方向。

5.2. Scope3 算定の負担増: 95%ルールで広がる算定範囲と高まるデータ精度要求(要点)

事実上、15カテゴリー対応へ。データ収集・算定負荷の増大は不可避

Tier3/4(固有係数・直接計測)比率の引き上げと割合開示が求められる方向。

6. 改定の今後のスケジュール

コーポレート基準、Scope2ガイダンス、Scope3基準の改定版は2027年末の完成を目指しているが、2028年末の決着が見込まれているAMIの議論が最終的に各基準に統合される必要があるため、段階的な試行を経て全面的に適用されるのは2030年までかかる可能性も示唆されている。

各TWGの議論がまとまり次第、1~2回のパブリック・コンサルテーションを実施し、フィードバックを踏まえて最終化を図る。

Scope2に関しては、上記に述べた同時性や供給可能性、結果算定などについて、2026年1月31日までコメントを募集しているので、英語のみにはなるが、日本の皆さんからもこちらよりぜひ意見を提出していただければと思う。

GHGプロトコル改定に合わせて、SBTiやCDP、IFRS S/SSBJ、ESRS、GRIなど同プロトコルを参照する関連基準も更新や整合化が行われることが見込まれる。

7. 改定の確定を待たず早めの体制構築を

GHGプロトコルの改定は、ネットゼロに向けた移行の実効性を担保するため、企業に再エネ調達をはじめとして算定方法の厳格化とデータ品質の向上を迫るものとなっている。実施までにはまだ数年あるとはいえ、データ取得・算定体制や再エネ調達、脱炭素計画の大幅な変更を伴うため、改定の確定を待ってから対応を始めるのでは手遅れになりかねない。

今の段階で改定の方向性を把握し、データソリューションの活用を踏まえた体制構築を進めておくことで、一次データ取得を含めたScope3データの精度向上や再エネ証書の取り扱い見直しなど、将来の移行への対応コストを最小化できるだろう。

今後継続的に行われるパブリック・コンサルテーションの情報などを入手するには、GHGプロトコルのニュースレターへの登録をお薦めしたい。当欄でも引き続き改定議論の進捗を報告していく。

4章・5章の詳細本文・図表、Scope2改定論点の整理、Scope3データ品質レベルの解説、再エネ調達の見直し観点チェックなどを収録!

完全版PDF無料ダウンロードはこちら

出典:

*1) Greenhouse Gas Protocol, Detailed Summary of Responses from Corporate Standard Stakeholder Survey, March 2024. https://ghgprotocol.org/blog/ghg-protocol-releases-corporate-standard-survey-final-summary-report-and-proposal-summary

*2) Greenhouse Gas Protocol, Standards Development and Governance Repository website. https://ghgprotocol.org/standards-development-and-governance-repository

*3) 高瀬香絵「GHGプロトコルスコープ2 改定案の方向性(公開情報をもとに)」.、自然エネルギー財団、2025年10月1日 www.renewable-ei.org/activities/column/REupdate/20251001.php