実効性のある人権デューデリジェンス(人権DD)とは―規制対応を越え、持続的な取り組みへつなげるためにー

ゼロボード

コンサルティング部

サステナビリティシニアエキスパート

岡山 奈央

日本企業でも「人権方針」を制定・開示する動きが広がりつつあります。しかし、方針を出すことはゴールではなく、あくまでスタート地点にすぎません。投資家やグローバルの取引先が注目しているのは、方針の有無ではなく、その実効性です。それは、リスクの特定から防止・是正、モニタリング、情報開示までを継続的に行い、脆弱な立場にある人々の人権を保護・尊重し、改善につなげているかどうかです。

本記事では、人権方針を開示した企業が「次の一手」として踏み出すべき人権デューデリジェンス(人権DD)の具体的なプロセスや実務上のポイントを整理します。また、近年注目される国際的な潮流にも触れながら、規制対応にとどまらず、実効性ある取り組みをいかに事業戦略に根付かせ持続的な取り組みへと発展させていくかを解説します。

1.「人権方針」は人権デューデリジェンス(人権DD)の第一歩

近年、気候変動等の環境対応に加えて、「人権の尊重」が企業の重要な責任として急速に注目を集めています。欧州を中心に義務化が進む人権デューデリジェンス(以下、人権DD)はもはや一部のグローバル企業だけの話ではありません。

2011年のUNGPs採択が大きな契機となり、その後数年で、日本企業でも人権尊重を含む方針を掲げ始める例が見られるようになってきました。しかし、人権DDは人権方針を開示して終わり、ではありません。人権方針を開示するということは、これから人権に関する取り組みを経営プロセスに取り込み、継続的に人権DDを実施していく、つまり、バリューチェーン全体での人権課題に真剣に取り組んでいくことを宣言した、ということになります。人権DDの本番は、人権方針を策定した後から始まるのです。

もちろん、人権方針の策定は重要な第一歩です。しかし、最近では投資家、顧客等のステークホルダーは、以下のような評価軸によって、企業の「本気度」を測るようになってきています。

- その方針をもとに、リスクをどう特定しているか?

- リスクが高いと判断した領域に、具体的な対応策を取っているか?

- モニタリングや是正の仕組みを持っているか?

- 自社だけでなく、サプライヤーとの対話が行われているか?

つまり、「方針→実行→評価→改善」というPDCAサイクルが回っているかどうかが、今や投資家・取引先の信頼性判断のカギとなっているのです。

2.人権デューデリジェンス(人権DD)の具体的なプロセス

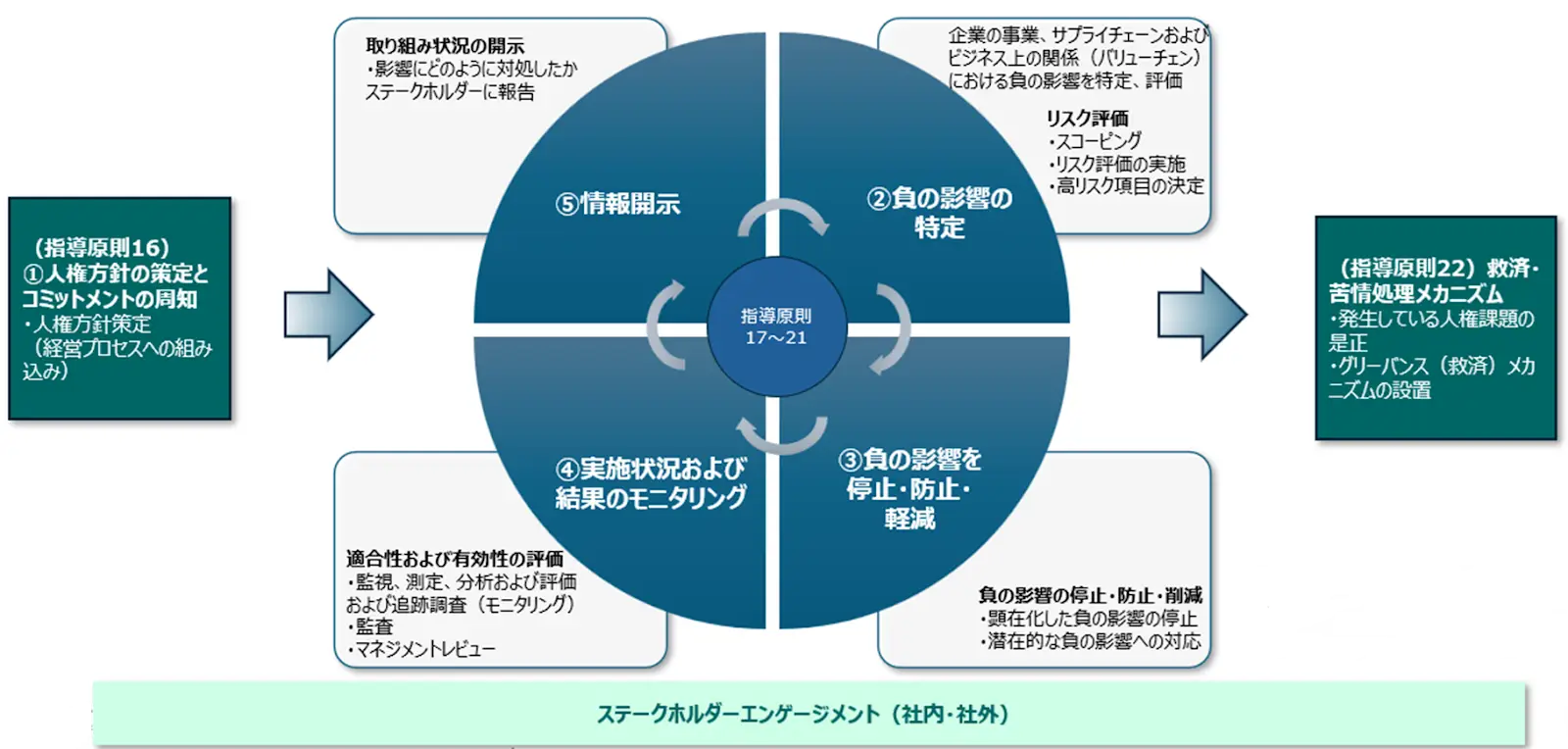

改めてここで、国連の指導原則で求められている人権DDの進め方を確認していきましょう。

図1 人権デューデリジェンスのプロセス

図1 人権デューデリジェンスのプロセス

参考:「OECD 責任ある企業行動のためのOECDデュー・ディリジェンス・ガイダンス」「国連 ビジネスと人権に関する指導原則」 ※1

実際の流れは、その対象の企業のサプライチェーンの場所、規模、性質などにより、順序が変わる場合もありますし、その都度柔軟に進めていくことになりますが、国連のビジネスと人権に関する指導原則や、OECDのガイダンスが推奨している進め方は次の通りになります。

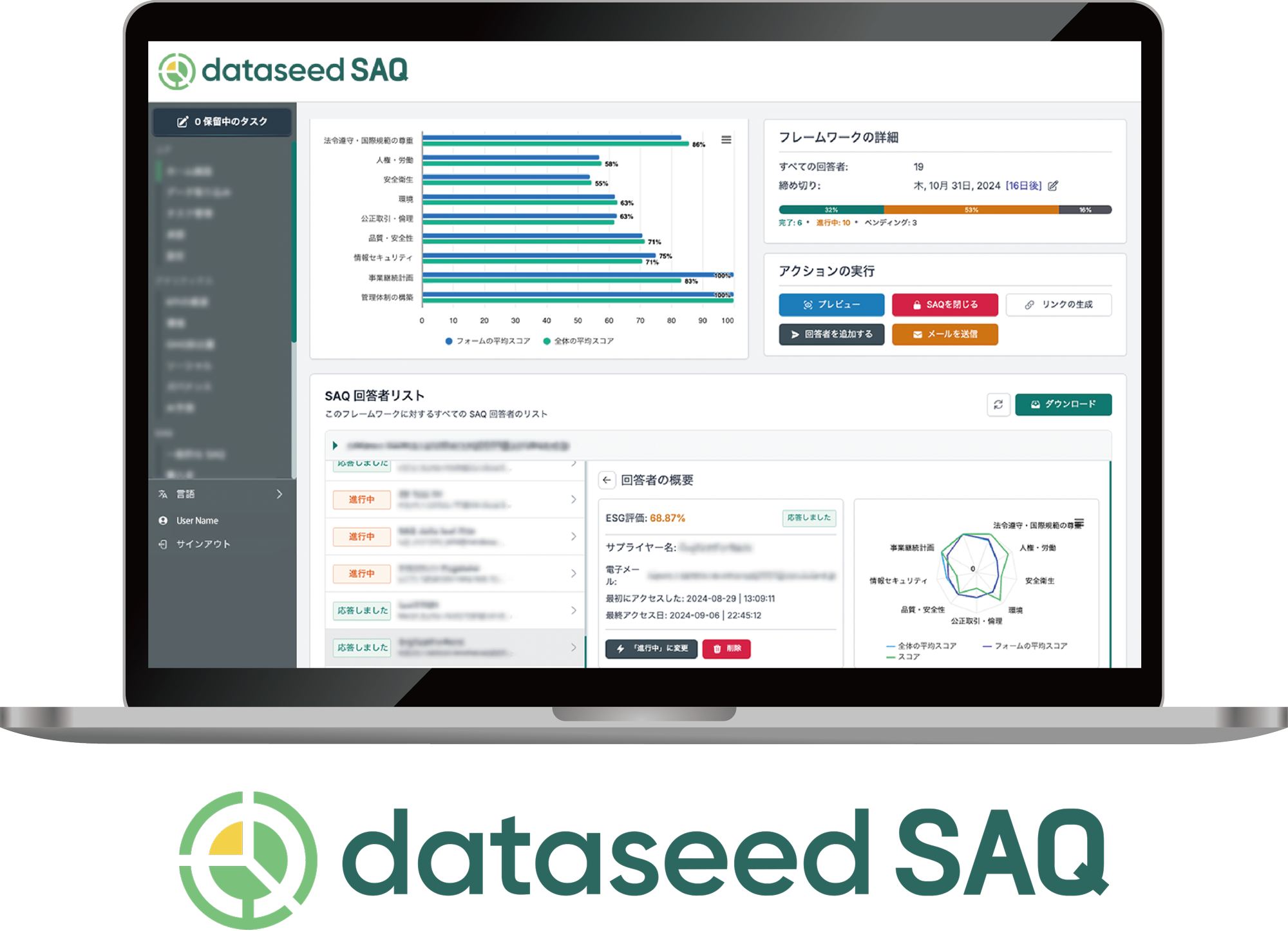

2-1. 負の影響の特定

・初期リスクの特定:自社のバリューチェーンを対象に、人権に関するリスクが存在する可能性が最も高く、リスクが最も重大であると考えられる事業領域を特定します。この特定の際、特に、業種別、国別・地域別、製品別にリスクを特定します。業種については、産業の構造上、人権侵害が繰り返し起きやすい状況というのがあります。また、国については、法制度の不備や政府による弾圧・腐敗などにより、人権侵害が構造的に発生しやすくなっているところがあります。そのような傾向を、このステージで確認していくことになります。このプロセスを踏むことで、さらなる評価を行う対象となる最も重大なリスク領域の初期の優先順位付けが可能になります。その後に自己評価質問票(SAQ: Self-Assessment Questionnaire)を実施する際、重みづけの基準につなげることもできるでしょう。

・サプライヤーからのデータ収集:ここまでで、特定した初期リスク情報を踏まえ、次にSAQの配布先の特定、質問項目の設計、配布を実施します。サプライチェーンがそれほど複雑ではない場合は、初期リスク特定の際に、SAQを活用するというアプローチもあります。ただし、SAQはあくまで自己評価なので、必要に応じて物理的な監査を実施することもあります。それらの結果を分析し、一次評価を行います。

・深刻度×発生可能性による評価、優先順位づけ:サプライヤー調査等から特定された人権リスクについて、深刻度と発生可能性の視点から優先順位をつけていきます。ただし、人権リスクについては、深刻度が重要であり、発生可能性が低い場合でも、深刻度が高いリスクについては、優先的に取り組むことが推奨されます。

2-2. 負の影響を停止・防止・軽減

・負の影響の特定と停止: 企業は、自社の活動が引き起こした、または助長した負の影響を特定し、その活動を停止する責任があります。これを確実に行うため、適切な上級管理者が責任を負い、必要に応じて社内の法律顧問や影響を受ける可能性のあるステークホルダーと協力して、停止に向けたロードマップを作成します。

・将来的な影響の防止と軽減:企業は、将来発生しうる負の影響を防止し軽減するための計画を策定し、実施する必要があります。これには、企業方針の更新、関連する従業員への研修の実施、リスク警告のための経営システムの強化などが含まれます。また、影響を受ける可能性のあるステークホルダーとの協議も重要です。

・ビジネス上の関係を通じた影響力の行使と取引停止の検討:企業は、サプライヤーなどのビジネス上の関係によって生じる負の影響を防止または軽減するために、自らの影響力を行使します。これには、是正措置計画の策定を促す、他社と協力して集団的な影響力を構築する、などの具体的な行動が含まれます。また、深刻な影響の防止や軽減の試みが失敗した場合、最終手段として取引停止を検討することもあります。ただし、取引停止をすることで、その人権リスクがさらに深刻な状況に陥る場合もあり、取引停止による社会的・経済的な影響を慎重に考慮する必要があります。

2-3. 実施状況および結果のモニタリング(追跡調査)

・デューデリジェンスの実施と有効性の追跡:企業は、負の影響を特定・防止・軽減するために講じた措置の実施状況と有効性を定期的に追跡調査します。これには、企業内部での活動や目標の進捗状況を監視するだけでなく、第三者による審査(Review)や監査(Audit)を定期的に実施することも含まれます。

・ビジネス上の関係先に対する定期的な評価:負の影響を防止・軽減する努力が実際に効果を上げているかを確認するため、サプライヤーなどのビジネス上の関係先を定期的に評価します。これによって、リスク軽減策が適切に実行されているか検証し、負の影響が実際に軽減されていることを確認します。

・継続的な改善と教訓の活用:モニタリングを通じて得られた教訓は、将来のデューデリジェンスのプロセスを改善するために活用されます。これには、過去に見過ごされた可能性のある負の影響やリスクを特定し、今後のプロセスに組み込むことが含まれます。また、人権への影響に関する場合は、影響を受けた可能性のある関係者との協議を通じて、フィードバックをプロセスに反映させることも大切です。

2-4. 情報開示

・デューデリジェンスの活動の外部開示:企業は、デューデリジェンスの方針、プロセス、および負の影響に対処するために行った活動に関する適切な情報を外部に開示する必要があります。こうした情報は、通常、自社のウェブサイト、年次報告書などで公開されます。

・アクセスしやすい方法での情報提供:公開する情報は、企業のウェブサイトや現地語での情報提供など、誰でも簡単にアクセスできる方法で提供されるよう配慮します。特に人権への影響に関しては、影響を受けた人々にタイムリーで、かつ、文化的配慮がなされた、アクセスしやすい方法で情報が伝えられるような配慮が必要です。

2-5. グリーバンス・メカニズム-発生してしまった人権侵害への是正・救済-

・グリーバンス・メカニズムの対象: 日本の企業の多くは、内部通報制度を導入しています。(グリーバンスメカニズムには、いわゆる「苦情処理」だけでなく、ライツホルダーによる正当な抗議への対応としての「是正措置」といった意味合いも含まれます。)

しかし、人権の側面で十分ではないと思われる制度が多いのが実情です。企業において「内部通報窓口」に通報することができる対象は社内従業員や消費者に限られているケースがよく見受けられます。しかし、国連指導原則等の国際規範では、グリーバンス・メカニズムの対象を、より広範なステークホルダーとすることを求めています。既存の内部通報窓口を活用することは可能ですが、その対象をさらに拡大できるか検討することが期待されます。また、対象となるステークホルダーには、グリーバンス・メカニズムの存在について周知することも重要です。

・グリーバンス・メカニズムの実効性:また、国連指導原則(原則30)では、グリーバンス・メカニズムの実効性の要件として、正当性、利用可能性、予測可能性、公平性、透明性、権利適合性、持続的な学習源、ステークホルダーとのエンゲージメントの対話の8つの要件を満たすことを推奨しています。※2 グリーバンス・メカニズムは、対象となる人々がそれを認知し、信頼し、使用することができる場合にのみ、その目的を果たすことができます。既存の内部通報窓口への届出件数が少ない場合、課題が本当に少ないのか、あるいは、十分な信頼が寄せられていない、報復の恐れがある等の理由により、必要な声が届けられていない可能性があります。例えば、自動車メーカーのStellantisは、その人権方針の中で、通報者への一切の「報復行為」を禁止しています。※3 グリーバンス・メカニズムの企業単体での設置が難しい場合は、外部組織を活用する等の工夫も考えられます。※4

3.人権デューデリジェンス(人権DD)の実効性評価と新潮流(CSDDD・TISFD)

国内でも、大手企業を中心に、人権方針に加えて、「国連ビジネスと人権に関する指導原則(UNGPs)」に沿った枠組み(リスクの特定・防止・是正・モニタリング・開示)を整える企業も増えてきています。しかし、その本質的な必要性を理解し、実際にどの程度実効性をもつのか、どのようなインパクトや改善を生んでいるのかを評価・開示している企業はそれほど多くはありません。人権DDの透明性と信頼性は、今後、単なるレピュテーションリスク対策や欧州の法規制対策だけでなく、より本質的な経営課題として問われるようになっていくことが想定されます。

こうした潮流の中心にあるのが、欧州連合(EU)の「企業サステナビリティ・デューデリジェンス指令(CSDDD)」です。これは、特定の規模以上の企業に対し、自社のサプライチェーンにおける人権や環境への負の影響を特定し、防止、軽減、是正することを法的に義務付けるものです。CSDDDは、これまで企業の自主的な取り組みに委ねられてきた人権DDを、法的拘束力のある義務へと昇格させ、違反企業には罰則が科される可能性もあります。この指令は、人権DDを、企業活動に不可欠な経営リスク管理として位置づけるものであり、グローバルなビジネスを展開する日本企業もその影響を受ける可能性があります。

実効的なデューデリジェンスの義務を課すCSDDDに対し、2024年に始動したTISFD(Taskforce on Inequality and Social-related Financial Disclosures)は投資家視点で、企業に対し情報開示と企業の説明責任を求める枠組みで、現在そのドラフトが作成されているところです。TISFDは社会的側面において、TNFD同様に、インパクト、依存関係、リスクおよび機会の開示を企業に求めることが見込まれています(TCFDはリスク・機会のみ特定。ただし、開示フレームワークの4つの柱は、TCFD、TNFDと同様、TISFDでも「ガバナンス」「戦略」「リスク管理」「指標と目標」となる見込み)。特に強調されているのが、社会的アウトカムの改善を測定軸とし、企業が人権・不平等・人的資本に関する成果を開示することです。企業には今後、自社およびバリューチェーンにおける、生活賃金、労働慣行、健康、安全衛生などのデータを、成果指標(KPI)として収集し、比較可能な形で報告することが期待されます。※5 これは、TNFDの「自然」と同様、企業がバリューチェーン全体でその事業活動に関わる「人」の状態に依存している、ということを前提とした上で、事業活動による影響、リスク、機会を捉えるべきという考え方に基づいています。企業は、単に「方針があります」というだけでは不十分で、実際にどれほど効果がある施策をとっているのか、そのためにモニタリング・エンゲージメント・再発防止策が適切かを測る必要があるというメッセージといえます。

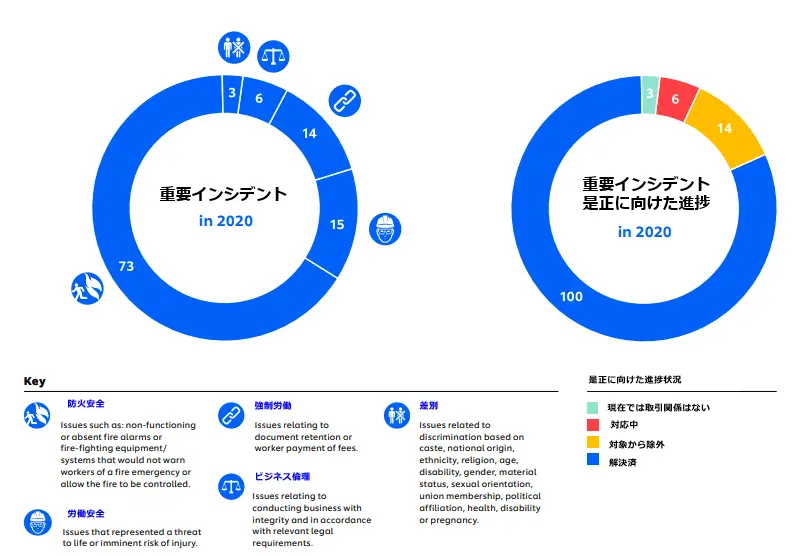

先進的な事例として、消費財メーカーのユニリーバでは、サプライヤー監査の結果や進捗状況を開示しています。また、重大なインシデントについては、監査担当者より24時間以内に報告され、サプライヤーは7日以内に是正措置計画を作成し、90日以内にフォローアップ監査を実施し、その措置が十分に効果的だったか確認するという是正プロセスを明記しています。

図2 ユニリーバ 「サプライヤー監査データ(2020年重要インシデント)」出典:Unilever2021 Human Rights Progress Report ※6(ゼロボードにて翻訳)

図2 ユニリーバ 「サプライヤー監査データ(2020年重要インシデント)」出典:Unilever2021 Human Rights Progress Report ※6(ゼロボードにて翻訳)

4.まとめ

ESGのS(社会)においても、指標やデータは意思決定に有用です。自社のバリューチェーンの中で、同業他社と比べ、どのあたりにリスクがあり、どこに機会があるのか。それを社内外のステークホルダーと共有することで、社会分野での取り組みの必要性を示し、継続的な取り組みを促進するのにも役立ちます。CSDDDやTISFDなど、人権分野での規制はまだ国際的に議論が進められているところですが、こうした議論の結果が出るのを待ってから行動するのでは、対応に遅れが出てしまいます。すでに2018年にOECDが発行している「責任ある企業行動のためのOECDデューデリジェンス・ガイダンス」なども参照し、企業が人権に取り組む本質的な意義を踏まえ、実効性のある人権DDを進めていくことが日本企業にも期待されます。

※1 OECD 「責任ある企業行動のためのOECDデュー・ディリジェンス・ガイダンス」 https://www.oecd.org/ja/publications/oecd_8a0c9422-ja.html

国連「ビジネスと人権に関する指導原則」https://www.unic.or.jp/texts_audiovisual/resolutions_reports/hr_council/ga_regular_session/3404/

※2 国際連合広報センター「人権と多国籍企業及びその他の企業の問題に関する

事務総長特別代表、ジョン・ラギーの報告書 ビジネスと人権に関する指導原則:

国際連合「保護、尊重及び救済」枠組実施のために」https://www.unic.or.jp/texts_audiovisual/resolutions_reports/hr_council/ga_regular_session/3404/※3 Stellantis “Human Rights Policy”

https://www.stellantis.com/content/dam/stellantis-corporate/sustainability/human-rights/Stellantis-Human-Rights-Policy-EN.pdf※4 Jacer「苦情処理フォーム」

https://jacer-bhr.org/application/form.html※5 TISFD “People in Scope”

https://www.tisfd.org/resources/scope※6 Unilever “2021 Human Rights Progress Report”

https://www.unilever.com/files/cefcd733-4f03-4cc3-b30a-a5bb5242d3c6/unilever-human-rights-progress-report-2021.pdf

※UNGPsに由来する正式用語は「人権デュー・ディリジェンス(Human Rights Due Diligence)」ですが、本記事では検索上一般的な「デューデリジェンス」表記に統一しています。