介護・医療業界における外国人労働者受け入れの現状と課題―医療・介護・福祉の新時代を切り開く―

ゼロボード

コンサルティング部

サステナビリティシニアエキスパート

岡山 奈央

特定医療法人研精会 理事長

石坂真一郎様

介護老人保健施設デンマークイン新宿 事務局長

斎藤哲生様

インタビューより

少子高齢化の動きが加速する日本では、介護・医療業界では慢性的な人手不足が続いており、外国人労働者は欠かせない存在となっています。技能実習制度や特定技能制度を通じて、多くの外国人がアジア各国から来日し、全国の施設で働いています。

一方で、彼らの就労をめぐっては、過重労働や相談先の不在、不当な処遇といった人権リスクがたびたび指摘されてきました。

今回、関東圏を中心に複数の介護・医療施設を運営する特定医療法人研精会の石坂理事長と法人グループの介護老人保健施設デンマークイン新宿の斎藤事務局長にインタビューを行い、外国人スタッフの活用状況や制度面の課題についてお話を伺いました。

背景

国内で進む少子高齢化と人手不足を支える外国人労働者の存在

日本では少子高齢化が急速に進行しています。内閣府によると、令和6年10月1日時点で、高齢化率は29.3%と過去最高を記録しており、中でも、65~74歳が12.5%、75歳以上が16.8%で構成されていることから、後期高齢者層の拡大が進んでいることがわかります。(出典1)将来推計では少子化の進行と高齢者人口の増加はさらに進み、高齢者1人を支える生産年齢人口の数は、1950年には12.1人だったのに対し、2024年には2.0人、さらに、2070年には1.3人にまで低下する見込みです。[i]

出典1:高齢化の推移と将来推計(内閣府)[ii]

一方、日本の人口構造の変化や企業の人手不足を背景に、日本で働く外国人労働者の数は増加の一途を辿っています。2023年10月末時点で、国内の外国人労働者数は約205万人と過去最高を更新し、全雇用者の約3.4%を占めるまでに至っています。[iii]多くの外国人労働者が日本に来るためにこれまで利用していたのが、「技能実習制度」でした。

技能実習制度における人権侵害と育成就労制度への移行

技能実習制度は1993年に制度化され、2017年には介護分野もその対象に追加されました。技能実習制度はもともと「国際貢献」の名の下に創設された制度でしたが、事実上、日本の人手不足を補う役割を果たすようになってきていました。[i] また、日本技能実習制度は、債務拘束(高額な紹介手数料)、極端な低賃金、言葉による暴力、劣悪な労働・居住環境など、強制労働や人身売買に近い搾取など、実態として深刻な侵害が行われているとして、国際的な批判が高まっていました。[ii]

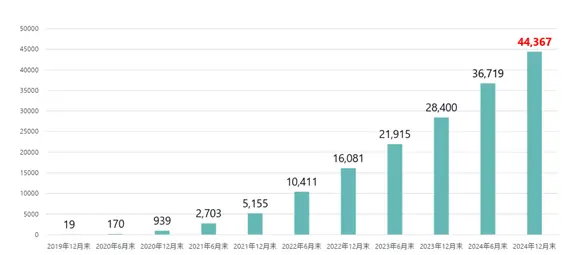

こうした目的と運用の実態の乖離など、さまざまな課題が指摘されたことを受け、2019年、外国人を雇用契約に基づく労働者として受け入れる仕組みとして、「特定技能制度」が創設されました。[iii] しかし、「技能実習制度」と「特定技能制度」は目的やルールが異なるため、運用面で混乱が生じ、有識者会議は2023年、制度を統合し、人材育成と人権保障を両立する新制度「育成就労制度」への移行を提言しました。[iv] それを受け、2024年6月、これまでの技能実習制度の改正案として、新たに「育成就労制度」が国会で可決・成立しました。[v] 育成就労制度は、改正法の公布日(令和6年6月21日)から起算して3年以内に施行される予定です。[vi] 対象となる産業分野は介護、建設、飲食料品製造業など、もともと特定技能制度の対象となっていた12産業に加え、新たに自動車運送業、鉄道、林業、木材産業の4産業が追加されました。[vii] 対象となったどの産業も、国内での人材不足を課題に抱える分野ですが、特に介護分野での特定技能外国人在留者数は近年、増加の一途を辿っています。(出典2)

出典2:介護分野の特定技能外国人在留者数の推移(厚生労働省)[xi]

出典2:介護分野の特定技能外国人在留者数の推移(厚生労働省)[xi]

インタビュー

研精会での外国人労働者(特定技能実習生)の受け入れ状況を教えてください。

研精会では、450名の介護職員のうち100名超(20%以上)が外国人スタッフ(特定技能実習生)です。現場はぎりぎりの人員で回していて、外国人スタッフなしでは現場は成立しなくなっています。スタッフの主な出身国は、ベトナム、ミャンマー、インド、バングラデシュなどが多く、以前は多数を占めていた中国出身のスタッフは減少傾向にあります。介護現場の人手不足は深刻で、倒産事業者も増加しています。

特定技能制度における外国人労働者の受け入れの仕組み・課題について教えてください。

「技能実習制度」から「特定技能制度」へと名称が変更になり、介護分野に従事する外国人労働者にとっては、「特定技能ビザ」から「介護ビザ」を取得することが目標となりました。「特定技能ビザ」では不可とされていた家族帯同が、「介護ビザ」では可能となるため、外国人労働者にとっては大きな違いとなります。「介護ビザ」を取得するためには、外国人労働者も、日本人と同様、介護福祉士国家試験を受ける必要があり、5年以内に資格取得できない場合、「特定技能ビザ」が失効となり、帰国せざるを得なくなります。しかし、この介護福祉士国家試験は日本語・内容ともに難易度が高く、外国人合格者は少数であること、また、試験の開催は年に1回のみであることが介護・医療現場にとって大きな悩みとなっています。介護福祉士資格保有者の割合は、施設運営上とても重要で(50%未満だと加算がつかない[xii])、無資格者が増加することは、収入減・現場のクオリティ低下リスクにもつながります。

外国人労働者を採用する際に利用する紹介機関(監理団体)について教えてください。

研精会では外国人労働者採用の際、これまでは外部の紹介機関(監理団体)を利用していましたが、2025年6月、自社グループ内に紹介機関を設置(内製化)し、海外の現地人材紹介機関と直接契約できる管理体制を構築しました。現地紹介機関による不正(外国人労働者に高額手数料、多額の債務を負わせるなど)が相次いでいたことから、そうした問題を当法人が直接識別出来るようにし、人権リスクを低減させることも今回の内製化の目的の一つです。内製化することで、自社グループへの受け入れがスムーズになるだけでなく、他の医療機関等への人材派遣も可能になりました。

外国人労働者の労働環境、待遇、離職率などについて教えてください。

外国人スタッフの労働時間は日本の労働基準法に準拠(7~8時間/日)しています。夜勤は、就業して一定期間経過したスタッフに任せることになっています。外国人労働者の長時間労働が強制労働につながると人権リスクとして取り上げられることが多い一方で、外国人スタッフからは収入を増やすために長時間労働を希望する声も少なくありません。しかし、当法人としては法令順守を徹底していて、長時間労働はさせませんが、なるべく早く夜勤が出来るよう(手当がついて手取りが増える)、人材育成に力を入れています。

研精会での離職率は8~10%が平均となっていますが、日本国内の他の医療・介護施設では20~30%の施設も存在します。離職の原因としては、やはり人間関係などが問題になることが多く、研精会では、外国人スタッフの転職、移動はグループ内で柔軟に対応しています。一旦帰国してしまうと再入国が困難になることもあるため、注意が必要です。

研精会では外国人労働者を、これからの日本で共生していく仲間として捉えており、住居手配(寮または賃貸を法人が手配・保証)、生活支援、日本語教育サポートなど、手厚いサポートを実施しています。日本人スタッフと待遇差はなく、むしろ外国人向けの教育、支援のほうが充実しているくらいです。介護の現場はすでに、外国人労働者がいなければ回らなくなってきています。まずは彼らに日本を選んでもらうこと、そしてその中で私たちが選ばれる施設になっていくことが今後の医療・介護現場にとっては不可欠であると考えています。

介護・医療業界の経営・制度的課題について教えてください。

前述の通り、介護福祉士資格取得の難易度が高く、外国人スタッフの定着が課題です。介護業界は、他産業と比べて保守性、閉鎖性があり、外部人材や新規アイデアの導入など、新しい風を取り入れていくことが不可欠だと考えています。少子高齢化の動きが加速化する中、研精会では、外国人労働者との新たな共生のあり方を探っていきたいと考えています。

[i] 内閣府「令和7年版高齢社会白書(全体版)」

https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2025/zenbun/pdf/1s1s_01.pdf

[ii] 内閣府「令和7年版高齢社会白書(全体版)」

https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2025/zenbun/pdf/1s1s_01.pdf

[iii] 内閣府「我が国における外国人労働者の現状と課題」

https://www5.cao.go.jp/j-j/wp/wp-je24/h02-03.html

[iv] 法務省・厚生労働省 「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議(最終報告書)」(令和5年11月)

https://www.moj.go.jp/isa/content/001407013.pdf

[v] IHRB “Japan's Technical Intern Training Programme - Learning the Hard Way?”(2017)

https://www.ihrb.org/latest/commentary-japan-migrant-workers-titp

U.S. Department of State “Country Reports on Human Rights Practices: Japan” (2023)

https://www.state.gov/reports/2023-country-reports-on-human-rights-practices/japan/

[vi] 外務省「新たな外国人材の受け入れ 在留資格 特定技能」https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/ssw/jp/

[vii] 法務省・厚生労働省 「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議(最終報告書)」(令和5年11月)

https://www.moj.go.jp/isa/content/001407013.pdf

[viii] アイム・ジャパン「『技能実習制度』が『育成就労制度』に変わります」https://imm.or.jp/cms/jp_news/20240704notice1/

[ix] 出入国在留管理庁「育成就労制度・特定技能制度Q&A」https://www.moj.go.jp/isa/applications/faq/ikusei_qa_00002.html

[x] アイム・ジャパン「『技能実習制度』が『育成就労制度』に変わります」https://imm.or.jp/cms/jp_news/20240704notice1/

[xi] 厚生労働省「外国人介護人材の受け入れの現状と今後の方向性について」https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001478533.pdf

[xii] Wiseman「介護加算の仕組みとは?訪問介護加算・減算の種類を解説」https://www.wiseman.co.jp/column/home-care/27503/

介護報酬は「基本報酬+加算-減算」の計算式で算出され、介護加算・減算は、介護報酬を算定するために必要な項目となる。

・基本報酬:ケアサービスの提供料金を指し、サービス内容・時間・利用者の要介護度などにより決定

・加算:「入浴介助」「中重度者ケア体制」「個別機能訓練」など、従来のケアサービスより専門的な知識・スキルや多めの人員が必要なサービスを提供する際にプラスとして算定する項目

・減算:従来のサービスより人員が不足していたり基準を満たせていなかったりする場合に、基本報酬からマイナスで算定