グリーン製品の消費喚起-信頼できる基準作りと正しいインセンティブを

ゼロボード総研所長 待場 智雄

政府は2050年カーボンニュートラルを目指すにあたって産業部門での脱炭素化が遅れているとして、GX経済移行債や排出権取引制度の導入を進めている。しかし、脱炭素技術は普及に至るまでにどうしてもコスト高となることもあり、「デマンドサイドにおける消費者・企業・政府がその価値を理解して購買・消費することが予見でき、サプライサイドにおける各企業の積極的・継続的な脱炭素投資が行われるような市場の創出を目指す」ことを目的に、環境省は「グリーン製品の需要創出等によるバリューチェーン全体の脱炭素化に向けた検討会」(座長: 高村ゆかり東京大未来ビジョン研究センター教授)を2025年5月に立ち上げた。弊社顧問の伊坪徳宏早稲田大教授や弊社代表取締役の渡慶次道隆も委員として議論に参加させていただいている。将来的には、グリーン製品の調達をメーカーに義務付けることも視野に入れているとされる*1)。

これまで4回の議論で浮かび上がったのは、製造者の持続的な先行投資を確保するためには、需要側で支える市場を創っていくことが必要不可欠だということである。GHGスコープ3排出量の削減のためには、バリューチェーン上のプレイヤー各々が省エネや脱炭素に資するグリーン製品・サービスの購入など気候変動緩和へ努力することがカギとなる。これを可能にするためには、グリーン製品・サービスの価値がカーボンフットプリント(CFP)など科学的な手法で正当に評価され、効果的な付加価値の訴求で該当商品が認知され、購入を促す仕組みが必要だ*2)。

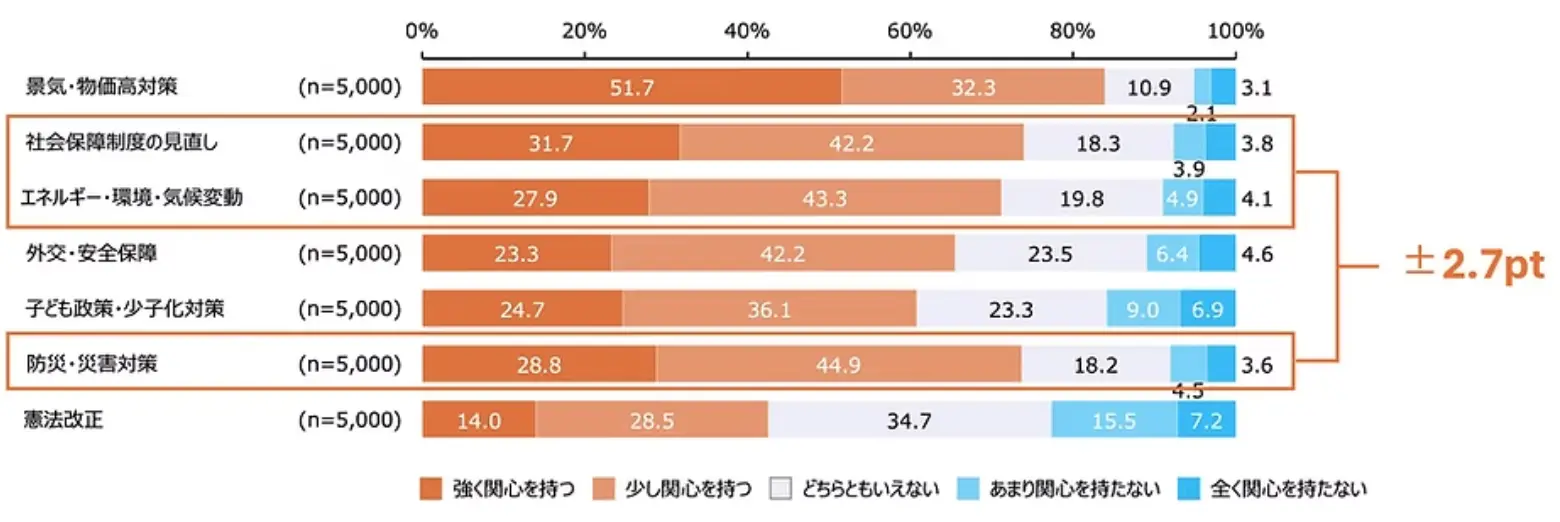

グリーン調達は企業や自治体間の取引を想定しているが、最終的な需要を司るのはわれわれ一般消費者である。欧州に比べて環境意識やグリーン製品の購入意欲が低いとよく言われるが、必ずしもそうでもないようだ。一般社団法人ジャパン・クライメート・アライアンスが東京都議選と参院選を前に5,000人を対象に実施した調査によると、個人の生活が気候変動の悪影響を受けていると考える人の割合は85.9%にのぼり、うち72.3%が「この2~3年で悪影響が大きくなっていると感じる」と答えている。表立って選挙の争点とはならなかったが、候補者の支持を決める際に関心を持つテーマとして「エネルギー・環境・気候変動」に「関心を持つ」と答えた人は71.2%にのぼり、「景気・物価高対策」(84.0%)に及ばなかったものの、外交・安全保障や子育て・少子化対策より上位となった(図1)*3)。

図1:候補者への支持を決める際に関心を持つテーマ

図1:候補者への支持を決める際に関心を持つテーマ

出典:ジャパン・クライメート・アライアンス調査*4)

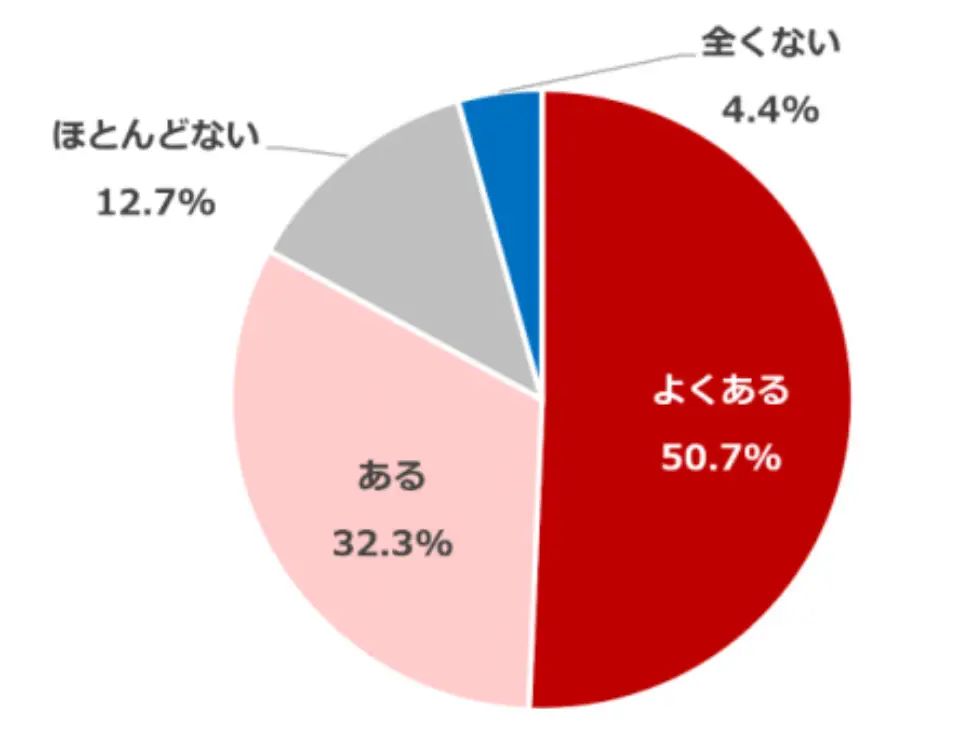

また、一条工務店による約1,000人対象の「省エネに関するアンケート2025」によると、「これから戸建て住宅を建てるなら、太陽光発電システムや蓄電池を導入したいか」の質問に対して83.7%「はい」と回答。83.0%が現在の住まいの断熱性能が低いと感じている一方で、断熱リフォームを検討したことがある人はわずか17.6%に留まった(図2)*5)。コスト高や補助金等の支援不足もしくは複雑さ、そしてそもそもの情報自体の不足がその理由として挙げられているが、この知識や志向性の高さとそれを実際に行動に移すかどうかのギャップが非常に大きいことが、サステナブルな消費やライフスタイルの実現に乗り超え難い壁となっている。

環境省では「ナッジ」のような行動心理学を応用したメソッドの普及も図っているが*6)、これはスイッチを切るとかエコバッグを持ち運ぶなどの行動変容に有効でも、購買行動への応用は簡単ではない。とはいえ、皆さんも所属する組織で何かを仕入れたり購入したりする際にはかなりの時間と稟議を経て、価格とクオリティを天秤にかけながら選択するのではないだろうか? その一方で、日々の自分の買い物では時間を掛けず、ラベルもさして気に留めず、価格やブランドだけで決めていないだろうか? 物の大小はあるとはいえ、前者はあくまでも組織のお金を使うのに対し、後者は自分の懐を痛めることになるというのに選択をないがしろにするとは、人間行動はなかなか不可思議なものである。

図2:今の住まいの断熱性能が低いと感じることはあるか?(n=963)

図2:今の住まいの断熱性能が低いと感じることはあるか?(n=963)

出典:一条工務店調査*7)

消費者や購買担当者のグリーンな選択を可能にする大前提として、その商品・サービスがグリーンかどうかをうそや誇張などの「ウォッシング」なしに客観的に評価した表示が欠かせない。原料採取から廃棄までのライフサイクルを通じて評価するCFPが日本でもようやく普及してきたが、前提となるバウンダリーやデータの粒度、排出原単位のソースなどによって算定結果が異なるため、現状同じ会社の類似製品間でしか比較可能性が担保できていない。また、欧米では市民から信頼されるNGOが評価団体を立ち上げ、有機栽培、持続可能な木材や水産物、フェアトレードなどのラベルを提供してきたが、日本ではNGOが独自にその役割を担うだけの信頼性やキャパシティに欠け、誰が客観性や比較可能性を担保するのかが課題だ*8)。加えてラベルの乱立が選択を一層難しくしている可能性があり、個人的には家電量販店や流通業者などに、第三者的立場から消費者や購買担当者にアドバイスする「グリーンコンシェルジュ」を置く制度があるとよいなと思う。

先の環境省検討会では、消費側が環境価値の高い製品を理解し、製造側も求められる水準を理解しやすくなるよう、統一的なグリーン製品の評価・表示の在り方を整理することがうたわれており、今後の政府の動きに期待したい。欧州各国では民間任せでなく、政府が統一した気候・環境ラベルの制定に直接乗り出す動きが進行中である。デンマーク食糧農業水産省は2022年、個人消費からのGHG排出量の約3割を占める食事にまつわる排出量を低減するため、食品・飲料への気候ラベル導入を発表。ワーキンググループを立ち上げて消費者の理解と行動変容を向上するラベルの形態などを研究・論議、各商品の排出量のデータベース構築を進めている*9)。制度構築に予想以上の時間を要しているが、A~Eの5段階で気候変動へのインパクトの大小を表示するラベルが2026年末か27年初頭には店頭に登場するという*10)。

ここまで脱炭素を進めるにあたってデマンドサイドの役割の重要性と消費をめぐる人間行動の複雑さを述べてきたが、実のところ消費行動の変容に一番効果があるのは市場価格のシグナルである。野党各党が参院選で物価高対策として訴えたことで、ガソリン税に上乗せされている旧暫定税率の年内廃止が与野党で合意をみたが、国立環境研究所は価格引き下げで車の走行距離が伸びれば、国内のCO2排出量が2030年に同年の全エネルギー起源排出量の1%に相当する約610万トン増加すると試算する*11)。政府はこれに対し、約1兆円減る税収の代わりに、老朽化が進む道路や上下水道などの維持・補修に充てる財源を自動車の利用者から徴収する新税創設の検討に入るという*12)。しかしこれはこれで、上下水道など全住民が利便を享受するインフラ整備の財源を特定の人々から徴収することになり、不公平感を呼ぶだろう。

むしろ、旧暫定税率廃止分はガソリン車からのCO2その他排出に伴う環境税の強化で穴埋めし、「税のグリーン化」を図るチャンスとして活かすべきである。また消費税引き下げをうたうなら、グリーン製品・サービスに特定した減税で(その定義が明確であることが前提ではあるが)、物価高対策と脱炭素の両立が目指すことができるのではないだろうか。

*1)読売新聞「CO2減らして製造の『グリーン製品』、調達を義務化…製造業者らに25年にも」、2024年8月1日 https://www.yomiuri.co.jp/economy/20240801-OYT1T50006

*2)環境省「グリーン製品の需要創出等によるバリューチェーン全体の脱炭素化に向けた検討会 中間取りまとめ(案)」、2025年7月25日 https://www.env.go.jp/council/valuechain_decarbonization.html

*3)一般社団法人ジャパン・クライメート・アライアンス「【調査結果】3人に1人が『気候投票者』。都議選・参院選を前に選挙と気候変動に関する世論調査を実施」、2025年5月26日https://www.climatealliance.jp/post/elections_climatechange_polls2025

*4)同上

*5)一条工務店『省エネに関するアンケート2025』2025年3月3日

https://www.ichijo.co.jp/research/energy_saving/

*6)環境省「日本版ナッジ・ユニット(BEST)について」 https://www.env.go.jp/earth/ondanka/nudge.html

*7) *5)と同じ

*8)日本のエコマークは公益財団法人、有機JASマークは農林水産省、持続可能な木材・海産物ラベルのFSC, PEFC, MSCなどは国際組織の日本支部を担うNPO法人や一般社団法人が認証制度を管理している。このほか、産業団体である一般社団法人大日本水産会が立ち上げた「マリン・エコラベル・ジャパン」(MEL)がある。

*9)Flora Southey, “Denmark ‘first country in the world’ to develop its own climate label for food”, Food Navigator Europe, 19 April 2022. http://www.foodnavigator.com/Article/2022/04/19/denmark-first-country-in-the-world-to-develop-its-own-climate-label-for-food

*10)デンマーク食糧農業水産省ニス・クリステンセン副事務次官への取材による。

*11)毎日新聞「ガソリン暫定税率の廃止は温暖化対策に逆行? 環境省が代替税制を要望」、2025年8月29日、Yahoo! JAPANニュースhttps://news.yahoo.co.jp/articles/91c9ba77217523ac6f5cad13ca5830e9080ae706

*12)朝日新聞「ガソリン減税の代わりに新税、政府検討 車の利用者から徴収する案」、2025年8月24日 https://digital.asahi.com/articles/AST8Q44VZT8QULFA00TM.html